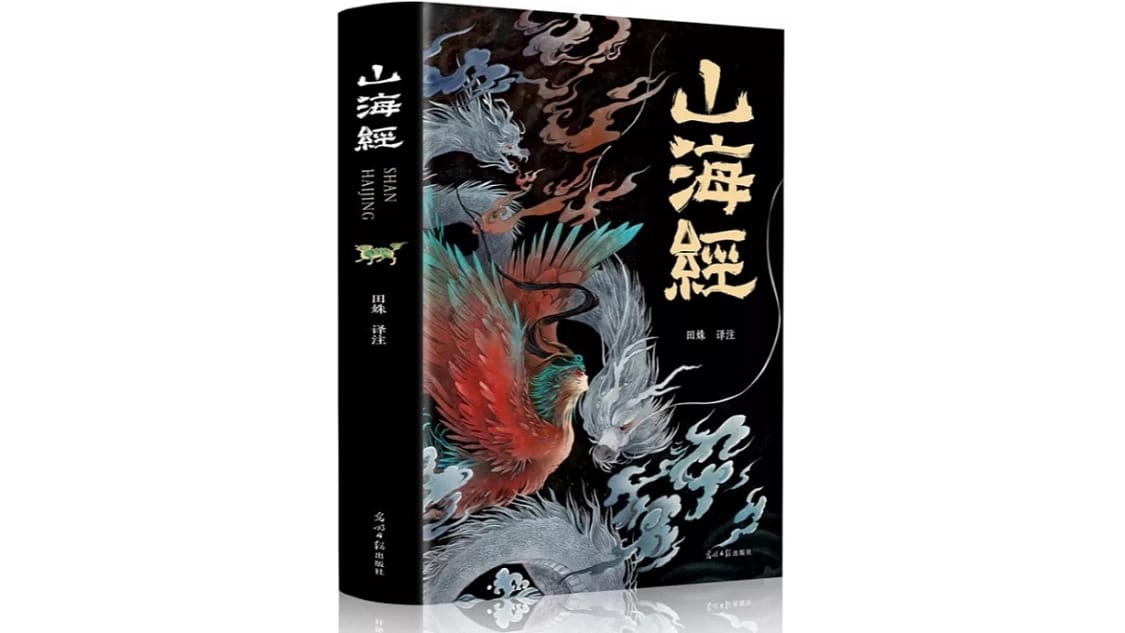

1. 上古先民如何认识世界

假设你被外星人流放到了一个完全陌生的星球上,外星人离开后,你将如何在这个星球上生存呢?首先要解决的,应该就是了解周边的事物,看看哪些是可以吃的,哪些是可以御寒的,什么时候会冷,什么时候又会热,等等。面对大量从未接触过的事物,如何能够快速了解它们呢?

上古的先民们面对的是同样的问题,他们也需要一种技术,能够帮助他们迅速了解未知的事物,在自然界生存下来。

把这个问题放到今天,我们发现,大量未知事物所传递出来的信息,就是大数据,而了解这些事物的过程,就类似于人工智能的机器学习和数据挖掘。那么,实现这一过程中的最基本的方法就是分类算法。

古人也想到了这种方法,他们对世间万物进行分类,同类的事物具有相似的特性,而不同的类之间有一定的关系。这样,一旦碰到一种未知的事物,只要根据其特性,将其划分到已知的类中,那么,就可以快速地掌握以下信息:

- 通过已知类的特点,反推出该未知事物很可能也具有相似的特点。

- 通过已知类之间的关系,反推出该未知事物很可能与其它类事物有相似的关系。

- 推出该事物发展变化的一般规律。

2. 如何分类

接下来面对的问题,就是如何进行分类。最简单的方法就是二分法,也就是我们所熟知的把事物分为阴阳两类,就是两仪。在《易》经中,阴对应坤卦,阳对应乾卦。《黄帝内经·素问·阴阳离合论》中说:“阴阳者,数之可十,推之可百;数之可千,推之可万;万之大,不可胜数,然其要一也。”所以,在我们的世界中,所有二元对立的事物都可以用阴阳来划分,比如,天地,日月、昼夜、暑寒、牝牡、上下、左右、动静、刚柔等等。阴阳的划分也不是绝对的,二者之间既可以互相转化,也可以互相包含。道德经中说:“阳极必生阴,阴极必生阳,盈极必损,盛极必衰。月盈则亏,日午则偏”。这一点在太极鱼上有很好地体现:

阴阳二分法的缺点是分得不够细,如果需要对事物进行深入研究,那么还需要细分。

3. 四象

显然,二分法再进一步细分就是四分法,也就是《易》经中的四象,分别是少阳、老阳、少阴、老阴。这样,同样是阳,根据其程度深浅进一步细分成少阳和老阳。阴也是一样。在方位上,四象分别对应东、南、西、北。在季节上,对应春、夏、秋、冬。在天象上,则对应青龙、朱雀、白虎、玄武:

和阴阳类似,四象之间也是可以相互转换的,转换顺序和四季的变化一致。

无独有偶,印度也有一种类似的四分法,即认为世间的一切物质都可以划分为地、水、风、火四大,或者由四大假合而成。佛教中的“四大皆空”就出自此。

4. 五行

中国传统文化讲究中庸之道,所以在四象的基础上,再添加一个类,代表中道,就得到五行,即金、木、水、火、土:

可以说,用五行基本上可以比较好地对世间万事万物进行分类了。《黄帝内经.金匮真言论》中说:”东方青色,入通于肝,开窍于目,藏精于肝,其病发惊骇,其味酸,其类草木,其畜鸡,其谷麦,其应四时,上为岁星,是以春气在头也,其音角,其数八,是以知病之在筋也,其臭臊。南方赤色,入通于心,开窍于耳,藏精于心,故病在五藏,其味苦,其类火,其畜羊,其谷黍,其应四时,上为荧惑星,是以知病之在脉也,其音徵,其数七,其臭焦。中央黄色,入通于脾,开窍于口,藏精于脾,故病在舌本,其味甘,其类土,其畜牛,其谷稷,其应四时,上为镇星,是以知病之在肉也,其音宫,其数五,其臭香。西方白色,入通于肺,开窍于鼻,藏精于肺,故病在背,其味辛,其类金,其畜马,其谷稻,其应四时,上为太白星,是以知病之在皮毛也,其音商,其数九,其臭腥。北方黑色,入通于肾,开窍于二阴,藏精于肾,故病在溪,其味咸,其类水,其畜彘,其谷豆,其应四时,上为辰星,是以知病之在骨也,其音羽,其数六,其臭腐。“。可见,从五方、五色、五脏、五官、五味、五畜、五谷、五音、到五臭,都可以用五行加以划分。

现在回到我们在第一节中提出的问题,《神农本草经》和《本草纲目》的作者,在认识一种未知的草药时,就是用五行分类的方法来进行的。比如,观察其颜色,如果是红的,那么基本上就是五行属火,入心经;尝尝味道,如果是酸的,那么基本上就是五行属木,如肝经。当然,如果需要进一步了解其药性,还需要进行内证观察的方法,以后我们会详细讨论。

5. 八卦

如果对四象中的每一象再进行二分,我们就得到了八卦,分别是乾、兑、离、震、巽、坎、艮、坤。通过八卦,可以把自然界的万事万物划分为八大类,具体如下:

- 乾为天:元亨,利贞。

- 坤为地:元亨,利牝马之贞。君子有攸往,先迷后得主,利西南得朋,东北丧朋。安贞,吉。

- 坎为水:习坎,有孚,维心亨,行有尚。

- 离为火:利贞,亨。畜牝牛,吉。

- 震为雷:亨。震来虩虩,笑言哑哑。震惊百里,不丧匕鬯。

- 艮为山:艮其背,不获其身,行其庭,不见其人,无咎。

- 巽为风:小亨,利攸往,利见大人。

- 兑为泽:亨,利贞。

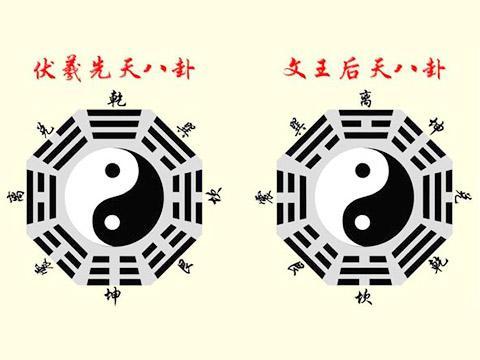

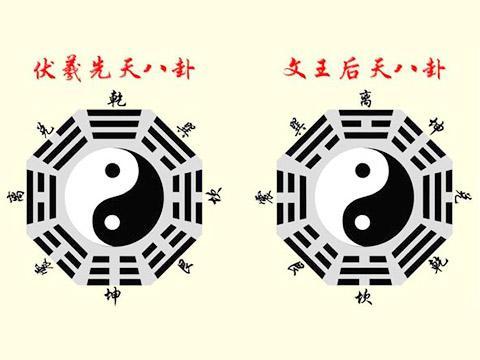

八卦的排列顺序有两种,分别是先天八卦和后天八卦:

6. 六十四卦

八卦再进一步细分,可以有十六卦,三十二卦。不过,我们的祖先跳过了这些分类法,直接进入了六十四卦,每一卦由上下两个八卦组成。这样,无论在解释还是记忆上都会比较容易。在《易》经中有对每一卦的详细解释,这里不再赘述。

7. 还要继续细分吗?

六十四卦,既可以全面地涵盖万事万物,又可以保证一定的细分精度。那么,还有必要继续细分到128卦,256卦…吗?我们的祖先给出了否定的回答,分类法到此为止,六十四卦就足够了。虽然他们没有给出这样做的理由,但是,今天的分子生物学却给出了一个解释,DNA三联体可以组成64个排列顺序,正好对应着《易》经六十四卦。因为用DNA密码可以构造出世界上的一切生物,所以这种巧合似乎在暗示着我们,《易》经六十四卦,也可以对应世间万事万物。

8. 古人分类法的高明之处

和我们现在的分类法相比,古人的方法更加高明,因为它不仅对事物进行分类,而且通过这些类阐明了事物之间的关系。既然六十四卦可以涵盖万事万物,那么当然也可以对应同一事物在不同时间下的状态,以及这些状态是如何相互转化的。所以,“易”者,变也,整本易经就是告诉我们事物发展和变化的一般规律。

9. 用《易》经算命的原理

前面提到,《易》经告诉我们事物变化发展的一般性规律,我们就可以利用这个规律来进行占卜算命。具体有两种方法:

- 针对某一个事物,确定其初始状态,那么其现在和未来状态就可以用六十四卦推演而得,具体又分为两种:

- 对历史发展的推演和预测。

- 对个人命运的预测。

- 用某种方法获得事物的当前状态。

下面分别展开来说。

10. 《易》经预测朝代的兴衰

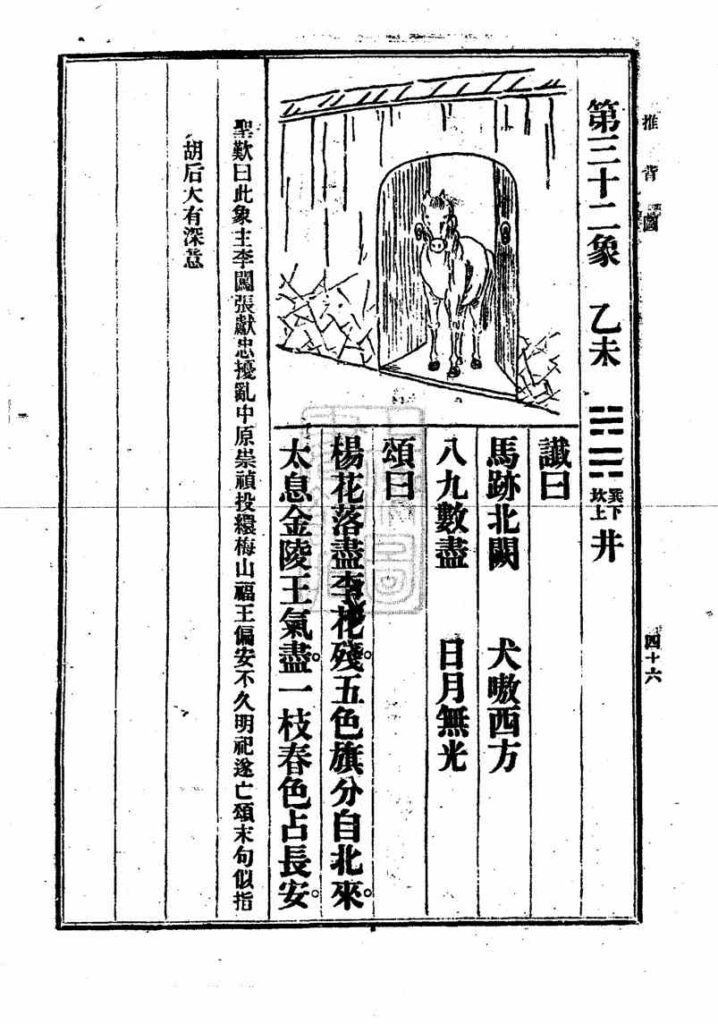

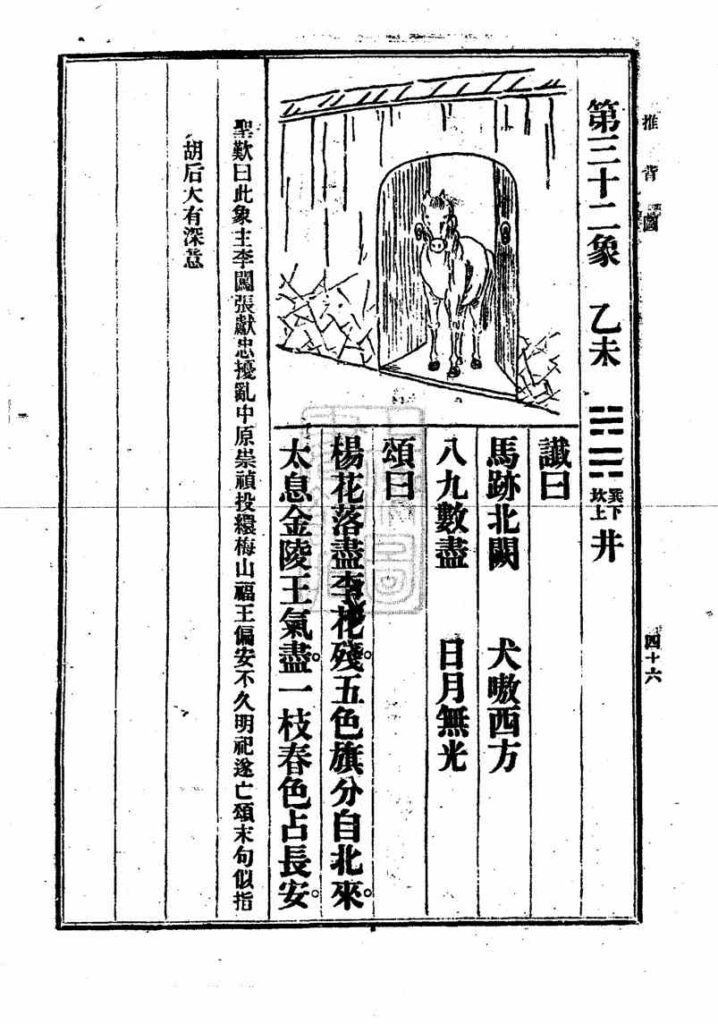

历史上有很多预言书。不过,只要是中国古代的预言书,一般都是基于周易的,比如唐朝袁天罡和李淳风所著的《推背图》,它的基本原理就是先确定初始状态的卦象,然后就可以不断推演出后续时间点的各个卦象,比如像下面第三十二象:

对应的是井卦,对应的朝代是明末农民起义。

北宋的学者邵康节写过一本专著《皇极经世书》,对这门技术进行了系统性的介绍,他把时间用元会运世四个单位进行划分,最小的一世为30年,然后设定这一期人类文明的开始时间,也就是第四纪冰期结束,大约一万二千年前,从这一点开始推算后面每一世的卦象:

11. 《易》经预测个人的命运

同理,预测个人的命运,也是先获得人出生时状态的初始值,也就是年、月、日、时,所谓四柱,然后根据《易》经六十四卦的变化规律,推算出出生后人的命运发展。

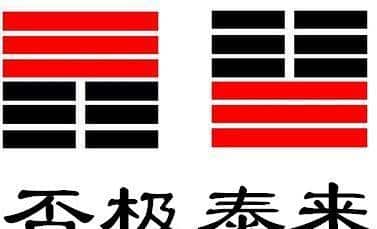

张其成先生说读《易》经之后,人不会抑郁,为什么呢?我们来看,《易》经中有一个卦,叫否卦,天地否(否卦)不交不通,对应人就是处于逆境中,运气坏到了极点,这时就很容易抑郁。不过,如果读过《易》经,就知道万事万物都是在不断变化中的,所以一个人不会永远处于“否”卦的状态,而在其后的状态,就是“泰”卦,天地交泰,是在顺境中,运气好到了极点。这就是所谓的“否极泰来”。

12. 直接获得当前的状态

另一种预测方法就更为简单,不通过初试状态以及状态的推演,而是直接获取当前状态。这种方法最早是周文王被纣王关押在囿这个地方发明的,基本思想是抓一把蓍草,然后数草的数量,并由此得到当前的状态是吉还是凶。北宋的邵康节认为这种方法太过复杂,所以就设计了一种简化的方法,用三枚铜钱同时往上抛,看落下以后铜钱正面朝上的情况,这样抛六次就可以得到六爻,以此占卜吉凶。

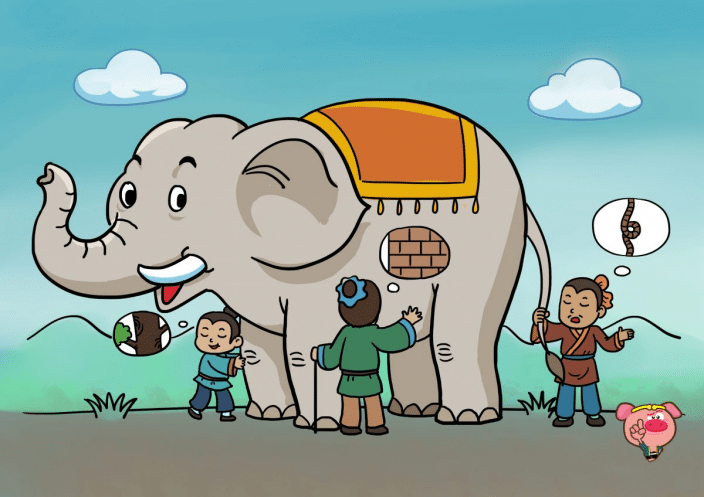

看到这里,很多人都会说,这不就是迷信吗?无论是抓一把蓍草还是抛铜钱,得到的结果都是随机的,怎么能据此判断当前的祸福吉凶呢?其实说这话的人,犯了一个先入为主的错误,即认为随机统计理论是能够反映客观世界科学规律的。事实真是如此吗?

有一个著名的盲人摸象的故事,几个盲人分别摸到的是象的不同部位,于是,摸到大腿的人说,象就像一个柱子,摸到尾巴的人说,象像一根绳子,等等。但实际上,他们没有一个人真正了解到象的全貌。这个世界就是这头大象,而我们就是摸大象的盲人。这个世界太过庞大复杂,而随机统计理论,似乎能解释一部分的问题,所以我们就把它当成了真理,但实际上也许这只是大象的尾巴而已。佛教中另外有一个业力理论,所有世界上一切的事物的发展变化都不是随机的,而是由业力驱动的。

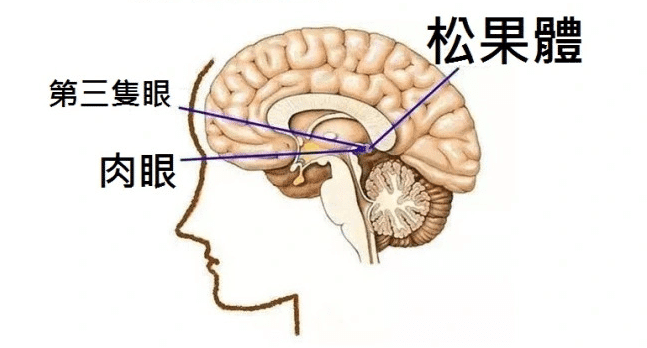

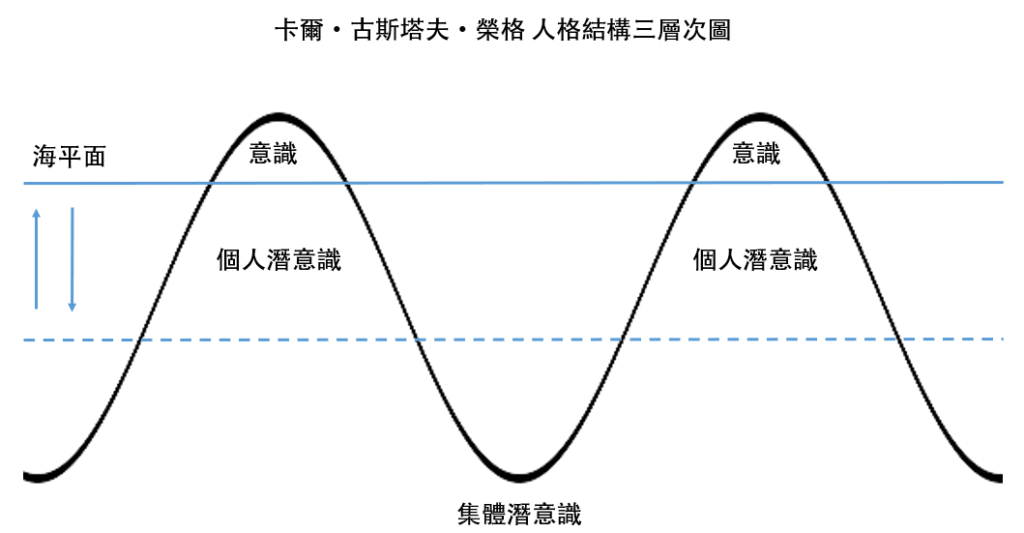

如果用这个理论来解释占卜,就显得合情合理了。人起心动念中,造了业,业力驱动导致了得到了相应数量的蓍草或者相应的铜钱状态,以此得到了当前状态。为什么人的心业可以有这么神奇的力量呢?其实是因为心识和这个宇宙的终极系统,集体潜意识是相联系的。通过集体潜意识,不仅可以知道当前状态,而且可以了解到过去和未来的状态。这也就是为什么有些高僧可以预知过去未来之事。

13. 但行好事,莫问前程

有朋友让我帮他算命,我说,你的命不应该问我,应该问问你自己。如果你自己常常按照自己的良心做事,那么即使现在没有鸿运当头,至少灾祸会远离你。如果你总是做着违心的事,那么即使现在没有遭遇灾难,有道德的人也会渐渐地疏远你,你的运势也会慢慢地走上下坡路。

《太上感应篇》上说:“祸福无门,惟人自召;善恶之报,如影随形。”。以前只是把它当作名言来背诵,现在经历得多了,回过头去看看自己,看看身边的人,无一不是如此。有些时候我们还看不到善恶的报应,只是没有能够以一个更高或者更长的维度来审视而已。

以文会友:对易经有兴趣的朋友,可以加我微信alanchcw共同探讨。

3) 明心见性。这是佛教的方法,通过修行证得法身,找回自己的真如本性,替换掉之前的小我意识系统。

3) 明心见性。这是佛教的方法,通过修行证得法身,找回自己的真如本性,替换掉之前的小我意识系统。